重新审视东亚始新世气候格局

亚洲东部和南部地区受季风环流主导,形成降水丰沛、植被茂密的湿润气候区;而亚洲中部地区因深居内陆、地形阻隔,海洋水汽难以进入,降水稀少,形成了以广阔的温带沙漠与戈壁景观为主的干旱区。亚洲季风-干旱环境系统的形成是新生代以来亚洲最重大的环境演变事件之一,其起源、演化及驱动机制一直是古环境研究中的核心科学问题。传统观点认为,古近纪时期东亚地区不存在现代意义的季风环流,东亚季风-干旱环境系统直至晚渐新世至早中新世才得以建立。然而,随着岩石学、沉积学、古生物学、古气候学以及气候模拟等多种学科证据的不断积累,这一经典认识正面临挑战。

近年来的研究表明,东亚季风-干旱环境的起源可能早至始新世。目前,关于东亚始新世气候模式的认识仍存在较大分歧,不仅反映出对该时期是否已形成季风-干旱系统尚存根本性争议,也凸显出在该领域开展更深入、系统性研究的迫切性与重要价值。

早期研究主要基于中国新生代的孢粉、古植物和岩性资料,重建了不同地质时期的古环境格局,揭示出始新世时一条东西向的宽阔干旱带横亘于中国中部,其南北两侧均为湿润气候区。然而,受限于时间分辨率较低(仅达“世”级尺度),这些研究多集中于宏观古气候时空格局的识别,缺乏分辨率更高的地质记录以揭示更详细的气候演变过程,因此对于始新世三大气候带的具体成因、时空演化细节及其驱动机制认识仍然有限。在这一背景下,系统总结与整合现有始新世地质记录,并在更细的时间尺度上对东亚地区始新世不同阶段的环境格局进行进一步划分与研究,显得尤为重要。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所助理研究员谢宇龙与中国科学院青藏高原研究所研究员吴福莉,中国科学院院士、青藏高原研究所研究员方小敏等合作,系统收集并整合了始新世时期中国71个盆地的多指标地质记录,包括岩性、孢粉、古植物与哺乳动物化石等,在此基础上重建了中国南、中、北部地区在早、中、晚始新世的气候格局及其时空演变特征,提出了始新世东亚季风向北推进的“三阶段”演化模式,并对当前始新世东亚气候模式研究中存在的争议进行了系统梳理。该研究进一步探讨了亚洲季风-干旱环境系统的起源过程以及东亚始新世气候格局时空演变的驱动机制。相关研究成果已于近日发表在国际权威地学期刊《地球科学评论》(Earth-Science Reviews)上。

本研究将东亚始新世气候格局的演化划分为以下三个阶段:

(1)早始新世:在中国中南部(20–40°N)出现一条广阔的东西向干旱带,其南北两侧分别为海南岛–藏南地区(<20°N)与中国北方(>40°N)两大湿润带;

(2)中始新世:中国南部湿润季风气候向北推进至25°N以南(涵盖今广东和广西),中部地区仍以干旱-半干旱气候为主,北部地区维持湿润状态;

(3)晚始新世:南方湿润季风气候进一步北扩至26–28°N(涵盖今云南和江西中部);中部地区仍以干旱气候为主,但呈现东部间歇性湿润、西部(西北地区)干旱加剧的空间分异格局;北方湿润带向南扩展至渤海湾盆地。

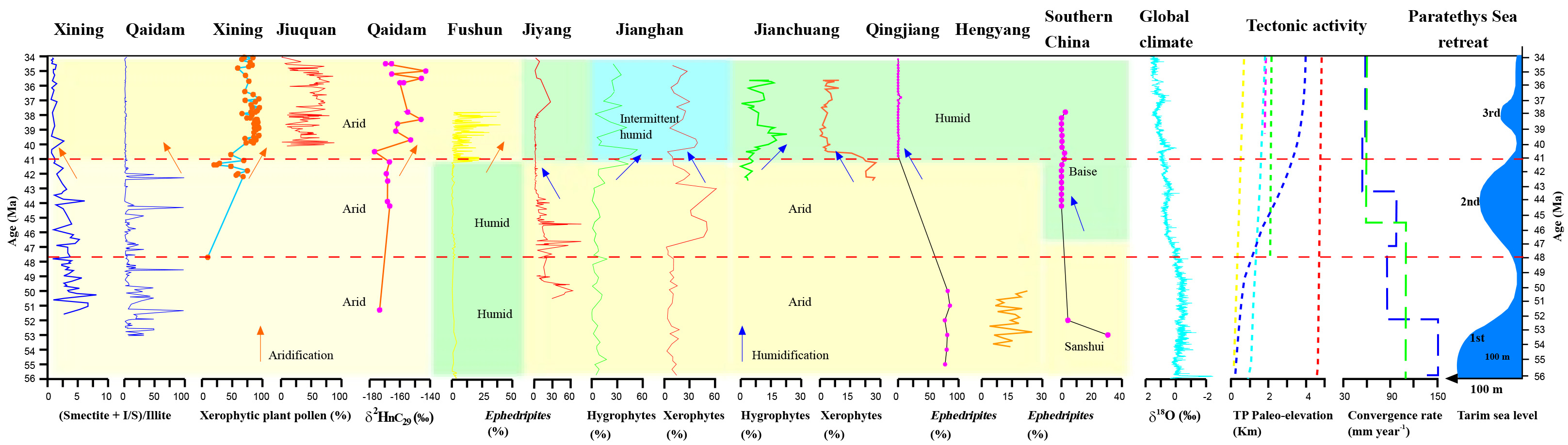

综合对比东亚地区始新世古气候记录发现,约41 Ma前后中国南方季风增强与西北内陆干旱化同步发生,标志着东亚季风-干旱气候系统开始形成(图1)。本研究协调了关于始新世气候模式的长期争论,指出华南与西南地区在中晚始新世的湿润气候分别与东亚季风与南亚季风增强有关,而非传统认为的由“热带辐合带”(ITCZ)摆动所主导形成的热带季风。整个始新世期间,中国中部地区长期受副热带高压控制,气候以干旱-半干旱为主,仅晚始新世出现由轨道驱动的间歇性季风降水;东北地区的水文气候则主要受西风带调控,水分来自副特提斯海,与东亚季风无关。

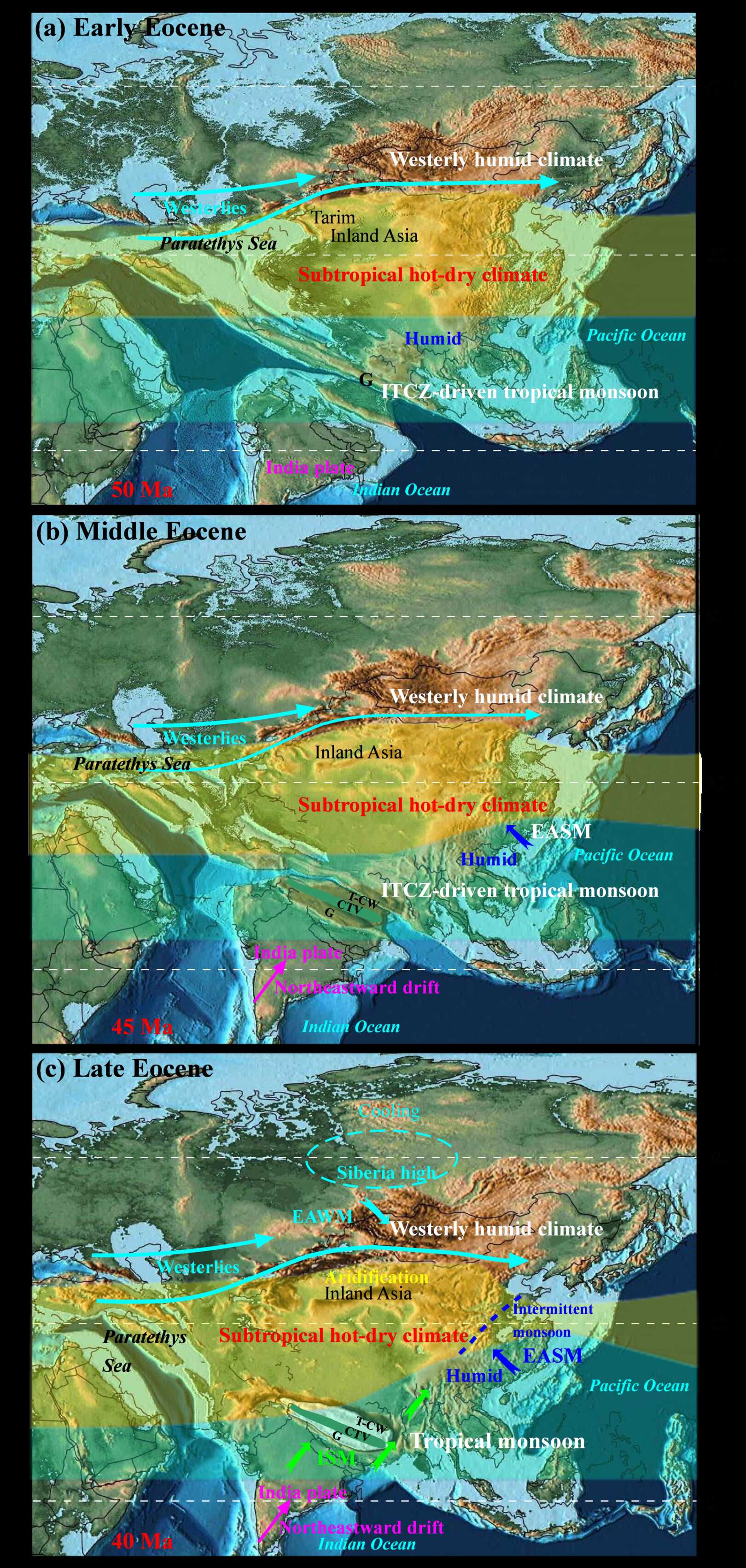

基于始新世亚洲构造古地理与全球气候变化背景,本研究提出东亚气候格局(季风-干旱系统)的演变受青藏高原隆升、副特提斯洋退却(特别是41 Ma的关键事件)以及全球变冷三者协同驱动(图2),由此建立了“构造-全球变化”协同驱动的东亚古环境演化框架。本研究为理解东亚始新世气候-植被格局的形成与演化及季风-干旱环境的起源提供了关键科学依据。

本研究获国家重点研发计划、国家自然科学基金及中国科学院南京地质古生物研究所自主部署项目共同资助。

论文相关信息:Xie, Y.L., Wu, F.L*., Miao, Y. F., Yang, L.Y., Fang, X.M., 2025. Reappraisal of Eocene climate patterns in East Asia: A synthetic review. Earth-Science Reviews, 271, 1-22. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012825225002429.

图1. 中国始新世气候演化及其与亚洲构造活动和全球气候变化的关联

图2. 始新世亚洲古地理、古气候格局演变图

附件下载: