寒武纪微小干群有颚类化石揭示节肢动物附肢分化的独立起源

有颚类(Mandibulata)作为节肢动物的一个重要分支,以头部的大颚为特征,涵盖了昆虫、甲壳类、多足类等类群,是地球上物种多样性最高的动物类群。最早的有颚类化石可以追溯至寒武纪早期,包括澄江动物群中的具双瓣壳的膜虾类,以及同时期磷酸盐化保存的微型甲壳类化石等。尽管有颚类的早期化石记录丰富,但有颚类起源与演化仍存在争议,包括哪些化石类群属于有颚类、大颚等头部附肢如何起源、躯干附肢体区化如何发生等问题。

无尾甲类以原始虾(Primicaris)为代表,是一类具不分节盾状背壳的节肢动物,与以马尔虫(Marrella)为代表的多刺状节肢动物马尔虫类具有较为紧密的亲缘关系。两者仅发现于古生代的特异埋藏化石群中,演化历史从寒武纪延续至泥盆纪。但它们在演化树上的位置究竟位于有颚类干群、螯肢类干群还是节肢动物干群,仍存在较大争议。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所“地球-生命系统早期演化团队”的博士生刘瑶,在研究员赵方臣、副研究员曾晗的指导下,针对中国云南东部约5.18亿年前寒武纪早期澄江动物群中的幼虫状原始虾(Primicaris larvaformis),开展了精细解剖学及系统发育研究。该成果发表于学术期刊《科学报告》(Scientific Reports)。

原始虾是寒武纪布尔吉斯页岩型化石群中一种成年体型最小的节肢动物之一,最大体型仅约6毫米,曾经被认为是澄江动物群代表性节肢动物纳罗虫的幼虫。研究团队通过收集,观察来自云南省昆明市海口地区的马房村、尖山村、耳材村和安宁地区的山口村四个剖面的835件标本,并对其中252个个体进行了形态测量。

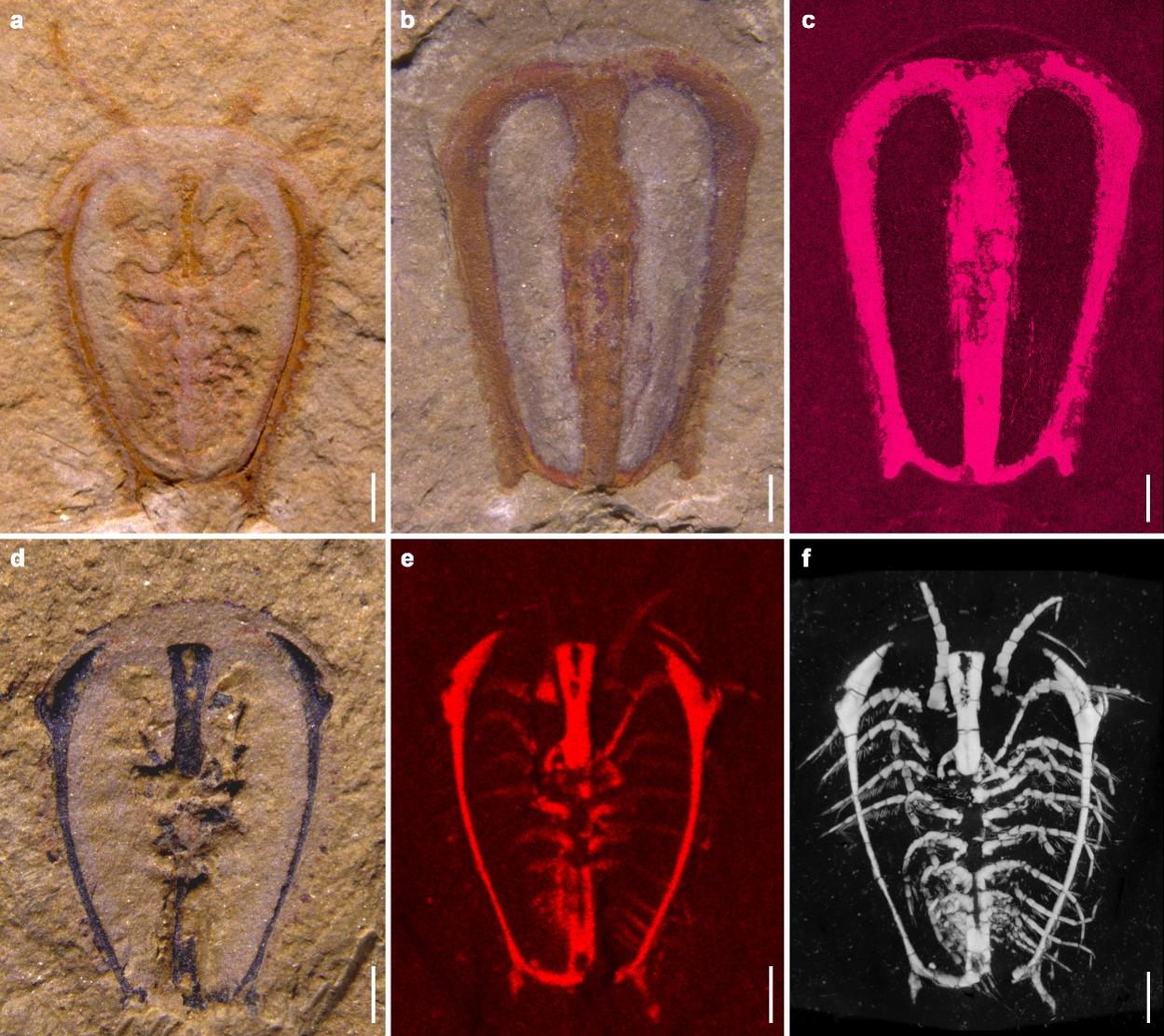

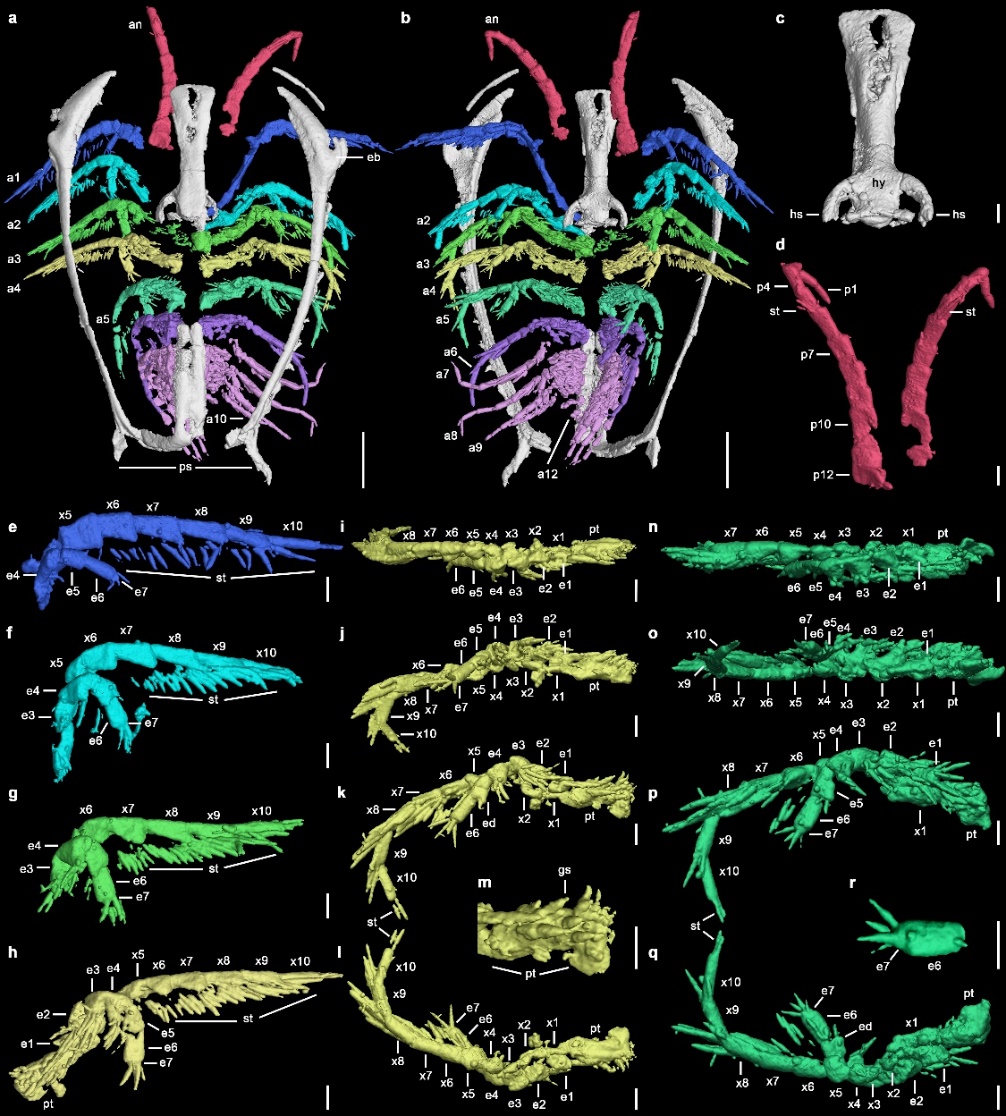

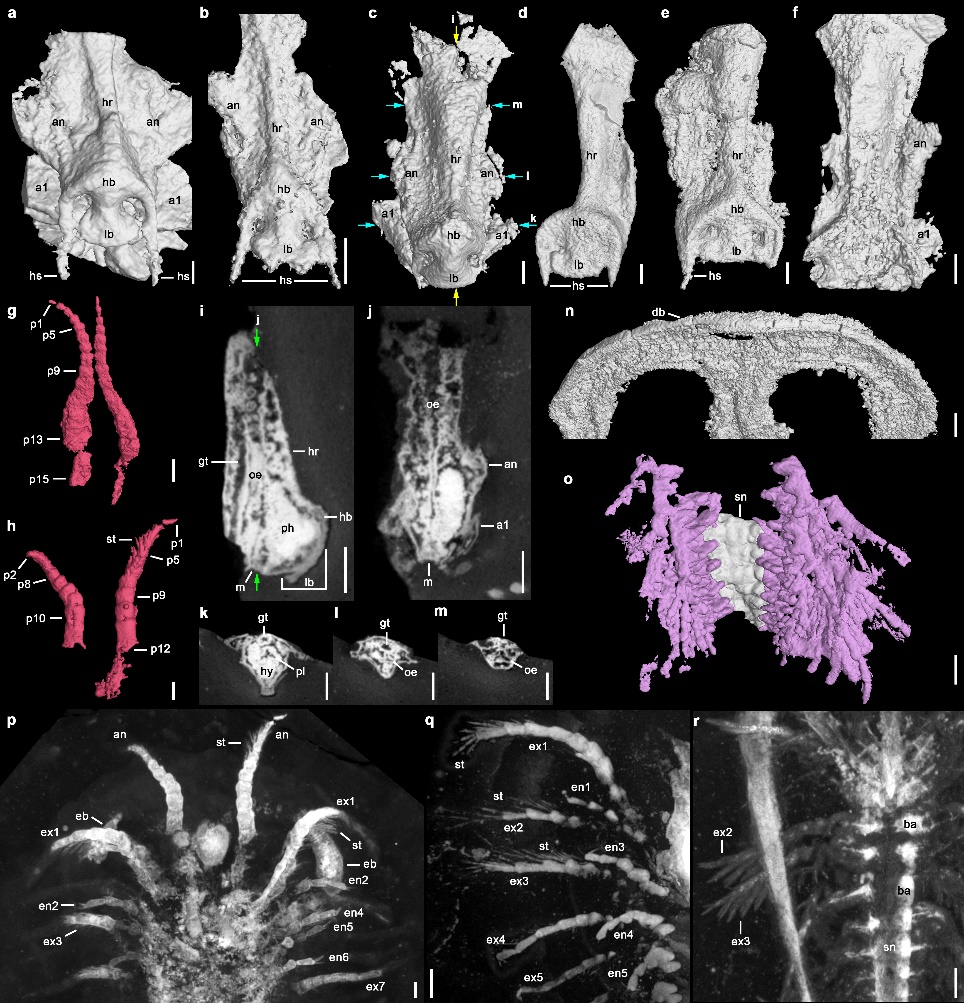

研究团队利用扫描电镜-能谱、X射线荧光光谱技术对原始虾化石浅表的软躯体结构和元素组成进行了分析,并采用X射线显微断层扫描技术对19件化石的内部结构进行了三维重建。显微CT和三维重建揭露了原始虾具有有颚类的多种形态特征。原始虾具有发育完整的口板-上唇复合体,这一特征为多数有颚类所共有,其片状上唇也与现生甲壳类中的鳃足类相似。原始虾具有形态相似的双肢型触角后附肢,其发育有颚基的原肢、具内叶的内肢表现出类肢类节肢动物的特征,但其多分节、长有梳状刚毛的外肢常见于有颚类。原始虾的前三对附肢位置分别位于上唇的前侧方、侧方、后侧方,该附肢排布与寒武纪甲壳类幼虫化石、现生甲壳类相似。此外,发现了原始虾具有三辐射状的咽腔及食道等软组织结构,构成了J形肠道的一部分。

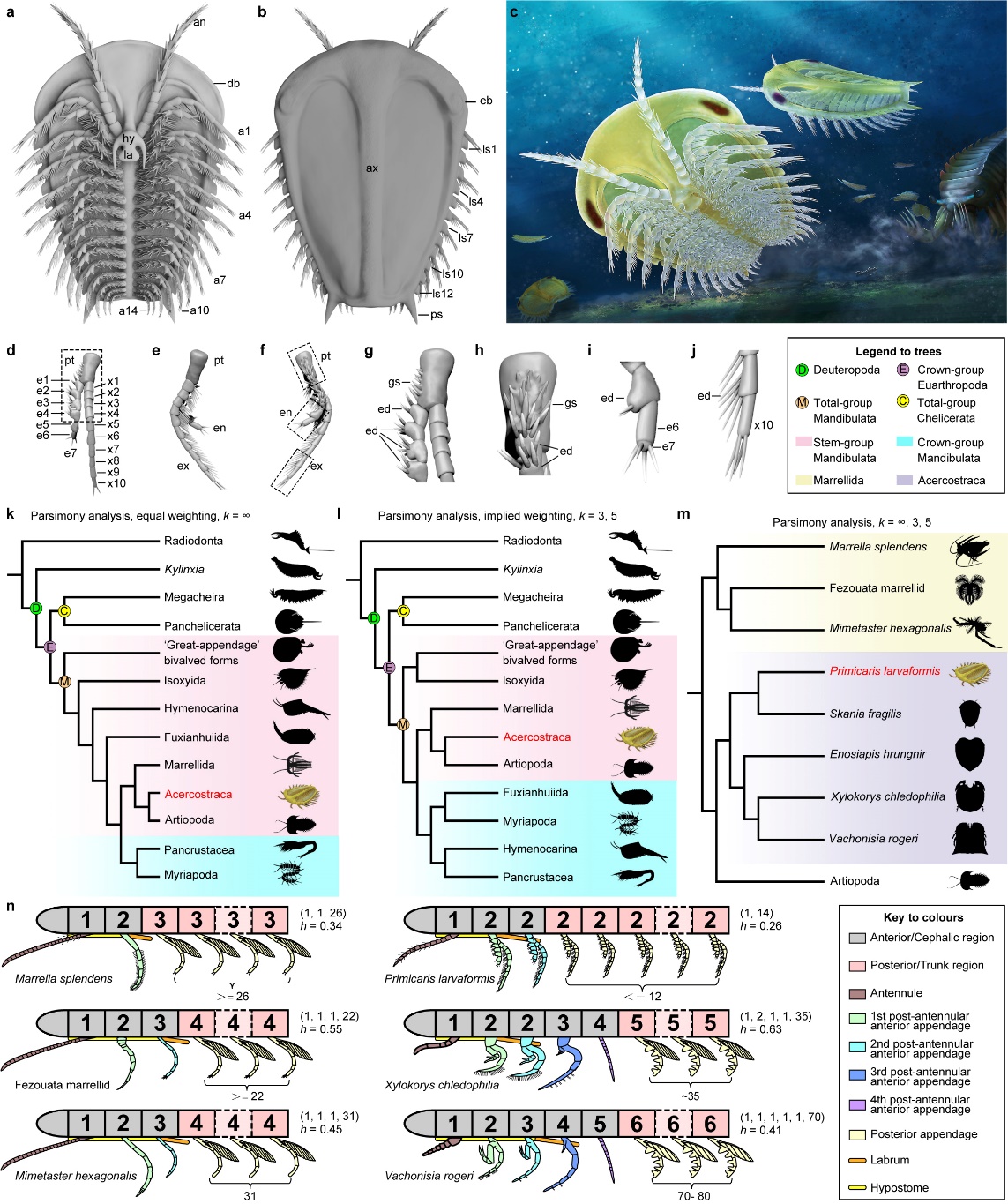

基于高精度解剖学特征,研究团队采用包含297个性状及97个类群的形态数据矩阵,运用最大简约法及贝叶斯法进行了演化树重建。系统发育结果表明,原始虾所在的无尾甲类与马尔虫类、类肢类构成单系群,该单系群属于有颚类的一个干群支系。由于原始虾未分化的触角后附肢具有有颚类冠群头部附肢的排布特征,原始虾的演化位置表明了在有颚类的早期演化中,头部附肢的冠群排列出现在触角后附肢发生形态分化之前。

与原始虾形态类似的触角后附肢相比,寒武纪之后的无尾甲类具有形态分化明显的触角后附肢和数量更多的附肢类型。研究团队比较研究了寒武纪、奥陶纪、志留纪、泥盆纪的无尾甲类和马尔虫类的附肢形态和排列方式,采用布里渊指数(Brillouin Index)量化了各属种的体区化程度,对附肢演化的趋势开展了研究。结果表明,在无尾甲类和马尔虫类的演化历史中,附肢的形态类型增多,附肢体区化程度增加。这一现象揭示了在节肢动物的演化过程中,附肢分化能够在不同的演化分支中独立发生。

此项研究得到国家自然科学基金委、江苏省优秀青年基金、中国科学院青年创新促进会等项目的支持。

论文相关信息:Liu, Y., Zeng, H.*, Zhao, F.C., Zhu, Y.Y., Li, Y.M., Yin, Z.J. & Zhu, M.Y. A tiny Cambrian stem-mandibulate reveals independent evolution of limb tagmatization and specialization in early euarthropods. Scientific Reports 15, 19115 (2025). https://doi.org/10.1038/s41598-025-03544-0

图1幼虫状原始虾的整体形态。(b,c)为同一块标本。(d–f)为同一块标本。(a,b,d)光学照片。(c)扫描电镜-能谱图像,铁元素分布。(e)X射线荧光光谱图像,铁元素分布。(f)断层扫描图像(最大投影模式)。比例尺:0.5 mm。

图2幼虫状原始虾的附肢形态三维重建,均来自图1d–f中的同一块标本。(a,b)整体形态。(c)口板-上唇复合体。(d)触角。(e–r)触角后双肢型附肢细节。比例尺:0.5 mm(a,b),0.1 mm(c–r)。

图3 幼虫状原始虾的口板-上唇复合体三维形态重建。比例尺:0.1 mm。

图4幼虫状原始虾复原、演化位置及附肢分化模式。(a–j)原始虾形态及生态复原(杨定华绘)。(k–m)原始虾在节肢动物演化树上的位置(红色表示)。(n)无尾甲类和马尔虫类的附肢分化模式。

附件下载: