奥陶纪生物礁“爆发式”增长或为保存偏差假象

长期以来,科学界普遍认为奥陶纪生物大辐射事件(Great Ordovician Biodiversification Event, GOBE)期间,造礁动物如层孔海绵、珊瑚、苔藓虫等突然在中奥陶世达瑞威尔晚期呈现全球规模的 “爆发式”增长,极大地提高了海洋生物多样性。然而,中国科学院南京地质古生物研究所研究团队近期在湖北宜昌远安发现了迄今为止最早的层孔海绵化石(约4.8亿年前),将该类造礁生物的起源时间提前了约2000万年。奇怪的是,在这之后却出现了一个长达两千万年的“生物礁空窗期”,化石记录几乎消失。然而,这一发现也引发了如下疑问:为什么在早奥陶世之后的2000万年间会出现生物礁记录的空白?为什么在这一时期,构成生物礁的生物化石记录几乎消失?又为什么直到中奥陶世达瑞威尔晚期,生物礁构建生物才突然“爆发”出现?

近日,中国科学院南京地质古生物研究所副研究员李启剑与韩国高丽大学博士后研究员全胄完、忠南大学教授李政贤合作,根据大数据揭示了晚弗洛世至早-中达瑞威尔世(约4.75亿至4.60亿年前)或是化石保存偏差,而非真正的化石空窗期,该成果发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS),挑战了关于奥陶纪生物大辐射事件的传统认知。

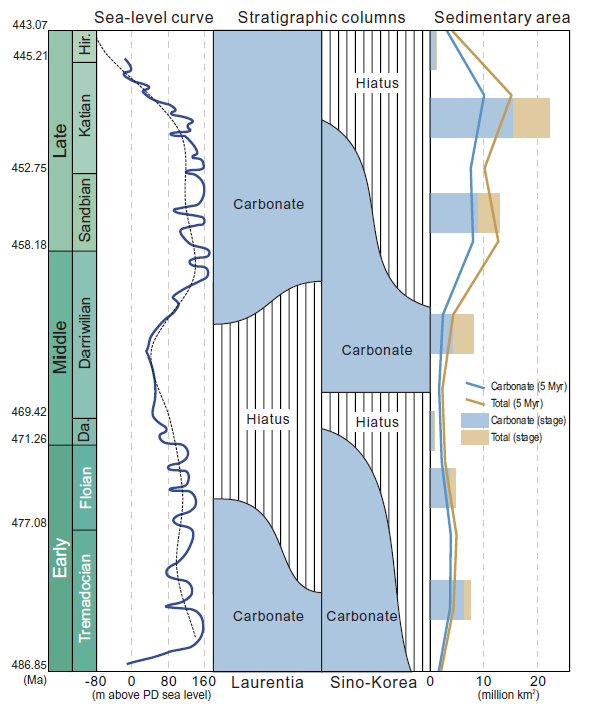

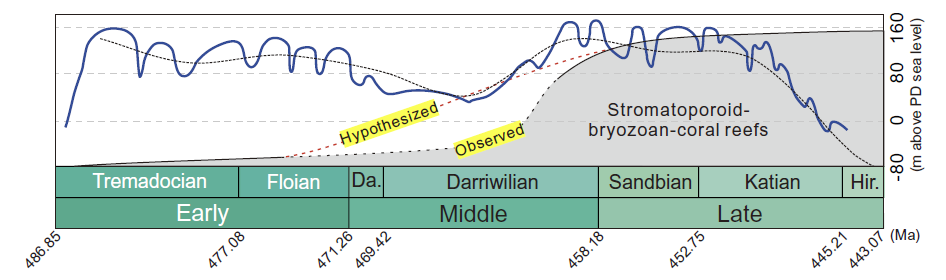

研究团队整合了来自主要古大陆的地层序列和化石记录数据,大数据相关性分析显示,这一“爆发”可能并非真正的生物演化事件,而是由于全球海平面在晚弗洛世至早-中达瑞威尔世(约4.75亿至4.60亿年前)期间大幅下降,导致浅海碳酸盐沉积环境大范围消失,生物礁缺乏良好的发育条件,且相当一部分化石记录也被广泛侵蚀所抹除。正是这种“保存偏差”掩盖了生物真实的多样化过程。随着海平面在中达瑞威尔世重新上升,原本已经多样化的生物重新广泛分布于浅水环境,在化石记录中形成了“突然出现”的假象。

这一现象即所谓的“Sppil–Rongis效应”——地质保存条件的改善,制造出生物“爆发”的错觉。该研究提醒我们:奥陶纪生物大辐射事件并非一个瞬间发生的“爆炸性事件”,而是生物长期演化轨迹的一部分,常常被海平面变化和保存偏差所打断和重塑。这也支持了寒武纪生命大爆发与奥陶纪生物多样化应视为一个连续过程的观点。

同时,该研究强调,地质保存条件对古生物多样性认知具有决定性影响,对理解地球生命演化史具有重要意义。

相关论文信息:Jeon, J., Li, Q.-J., Lee, J.-H. 2025 Preservation bias obscures gradual Ordovician reef evolution. Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 122 No. 0, e2511406122, https://doi.org/10.1073/pnas.2511406122

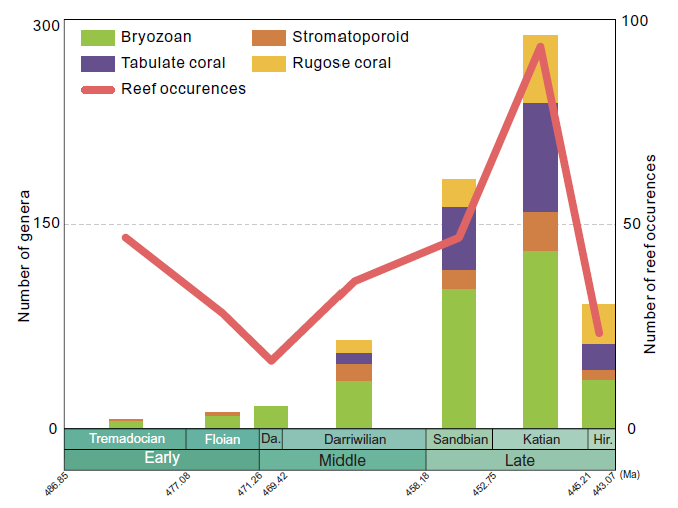

图1. 礁石建造动物群(层孔海绵、珊瑚、苔藓虫)的多样性(属的数量)和礁石出现随时间的变化

图2. 奥陶纪全球海平面变化曲线、劳伦大陆与中朝地块地层柱状示意图、碳酸盐岩与硅质碎屑岩沉积区分布面积

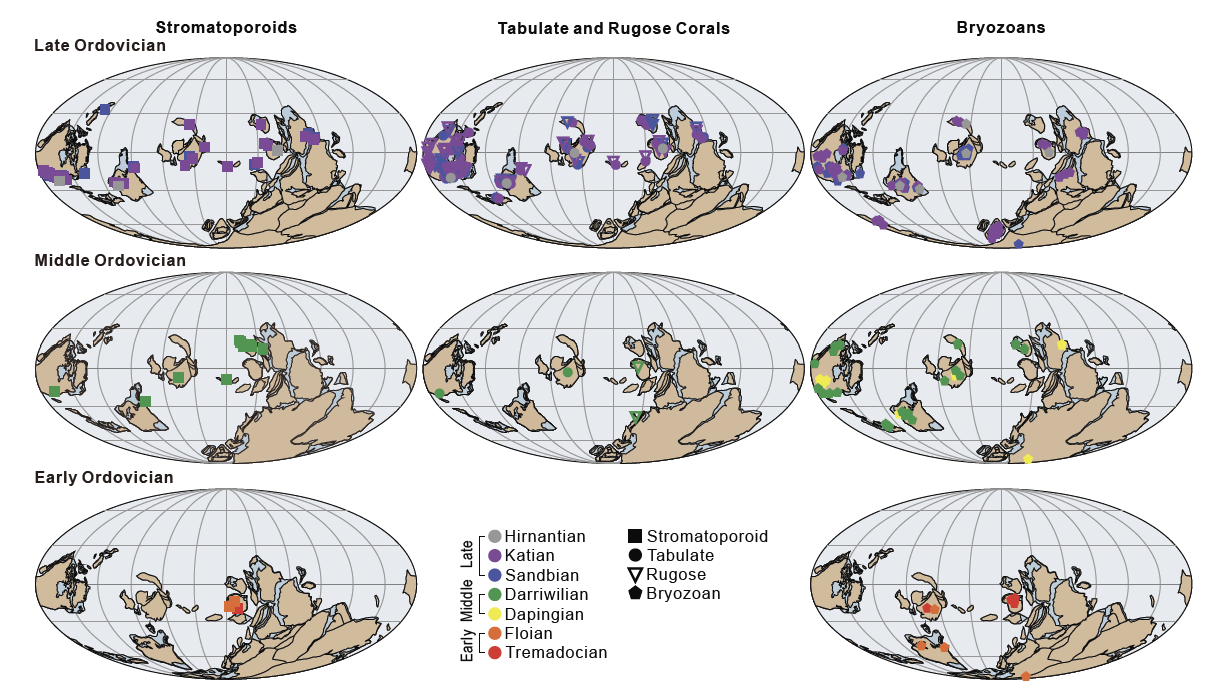

图3. 奥陶世全球古地理分布图,显示造礁后生动物的分布情况

图4. 礁体演化中Sppil–Rongis效应与海平面变化关系示意图

附件下载: