多学科证据揭示三叠纪卡尼期湿润幕的气候-碳循环变化

中生代是典型的温室气候时期,期间发生了多次极热事件(短时间内全球温度迅速上升)。这些事件往往和生物群演替、油气形成有密切关系,为我们了解地球生态系统演化、油气富集规律等提供了重要线索。三叠纪的卡尼期湿润幕(约2.3亿年前)是中生代极热事件中最具代表性的一个。该事件主要特征为全球升温、水循环加强、内陆风化和剥蚀作用增强。卡尼期湿润幕被形象地称为“持续百万年的全球雨季”(Marshall 2019, Nature),并被视为恐龙等现代陆地生态系统分子崛起的重要推动力,从而广受公众关注。然而,该事件的触发机制与全球气候变化模式仍存在较大争议。

中国科学院南京地质古生物研究所研究员王博带领的科研团队联合中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)、中国科学院地球化学研究所、中国科学院广州地球化学研究所、比利时、英国、德国等国内外同行,针对新疆准噶尔盆地上三叠统湖相沉积开展了千年尺度的高分辨率综合地层学研究,融合了沉积学、地球化学、年代地层学、旋回地层学、地球系统模拟等多学科方法,系统探讨了卡尼期湿润幕的触发机制、气候-碳循环耦合规律和气候变化模式。该成果于北京时间6月30日在线发表于国际学术期刊《自然通讯》(Nature Communications)。

1 火山引发的气候-碳循环正反馈机制

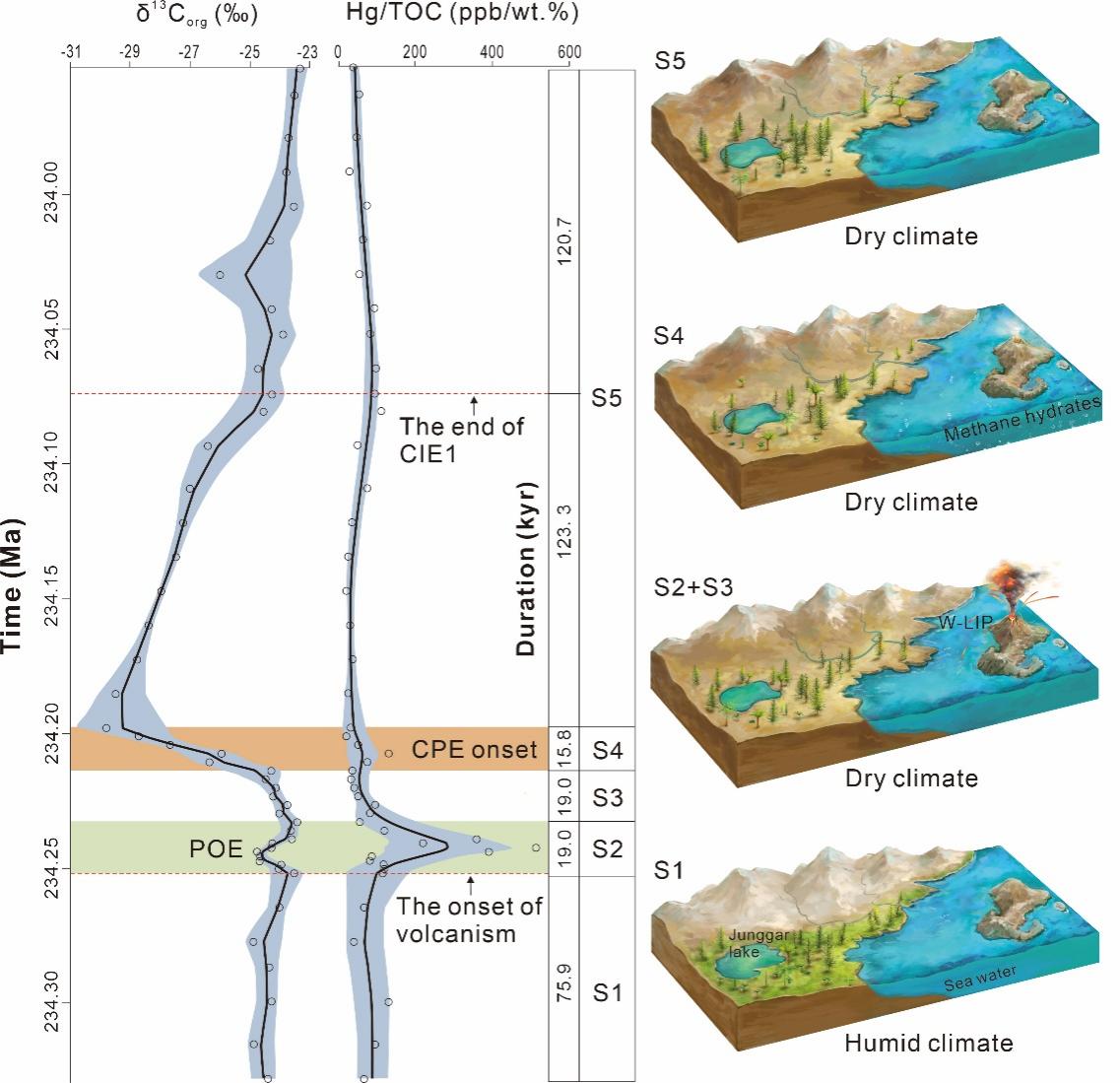

研究团队通过高分辨率碳同位素、汞浓度与汞同位素分析,发现卡尼期湿润幕发生前约3.8万年,兰格利亚大火成岩省开始大量释放轻碳,导致湖相地层中出现同步的汞异常与小幅度碳同位素负漂移,并伴随着温度的缓慢上升。当温度上升至一定阈值后,蕴含在沉积物、冻土或海底甲烷水合物中的热敏感碳库被激发,在约1.6万年内快速释放了巨量轻碳,造成碳同位素的急剧负漂移。这一过程表明,火山活动本身可能并非直接触发卡尼期湿润幕的主因,而是作为打破气候平衡的“导火索”,进而引发地球表层碳循环系统的强正反馈作用,并最终驱动全球气候剧变。

这一机制为现代气候变化提供了深刻警示:当前人类活动引起的碳排放,正在将地球系统推向临界点。一旦打破平衡,隐藏于海底沉积物、冻土、森林等中的巨大碳储库可能被激发,形成类似地质历史时期极端温室气候事件中所见的正反馈链条,从而引发全球变暖和环境剧变。

2 气候-碳循环相互作用的天文力驱动

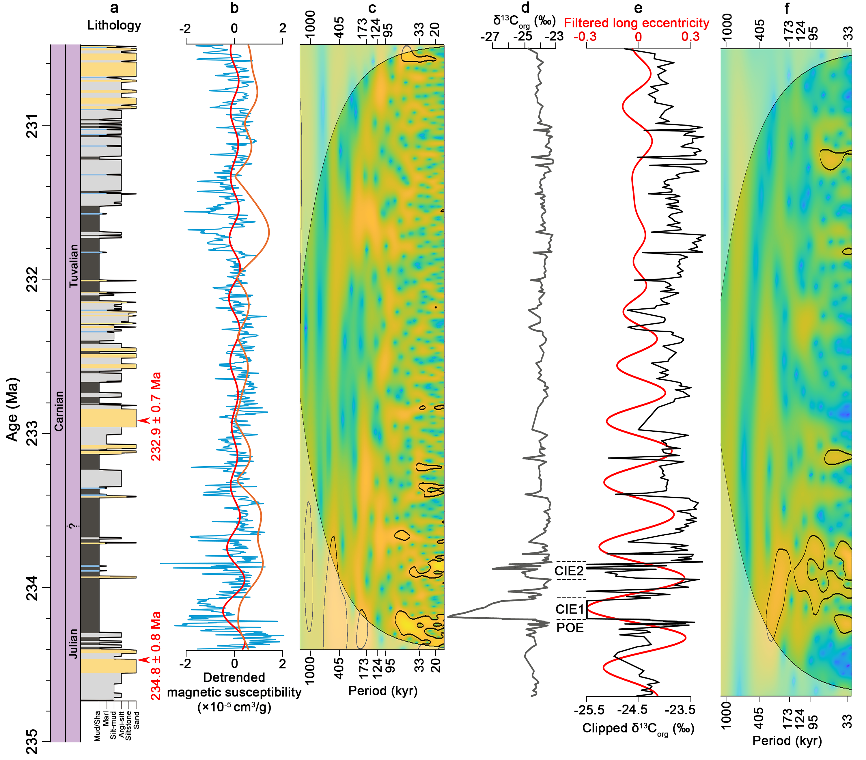

研究团队通过高分辨率的湖相碳同位素记录和磁化率等气候替代指标发现,卡尼期湿润幕期间陆相碳同位素记录在千分之一幅度内与405千年长偏心率周期呈同相变化关系,这表明405千年长偏心率信号可能被极热条件下碳循环的内部气候反馈放大了。具体而言,地球表层水循环和碳循环变化在轨道力的驱动下形成了气候-碳循环相互作用的特定模式:在温室气候背景下,偏心率极小值时期较冷和稳定的气候条件促进了大陆碳储库的扩张,进而导致陆地上轻碳储库增加,海洋溶解无机碳则相应变重,偏心率极大值期间则发生相反的情况。总之,轨道力通过调节全球季节性差异和水文循环强度,从而影响植被生长、土壤呼吸与有机碳埋藏等过程,进而导致海洋和陆地碳储库之间形成“跷跷板”式的碳循环变化。这种温室背景下的气候-碳循环耦合行为与渐新世—中新世期间气候模式一致,揭示了自维管植物出现以来轨道周期调控气候—碳循环反馈系统的“常态”运行模式。这一发现为理解中生代温室气候下的碳循环动力学提供了全新视角。

3 一场持续百万年的雨?

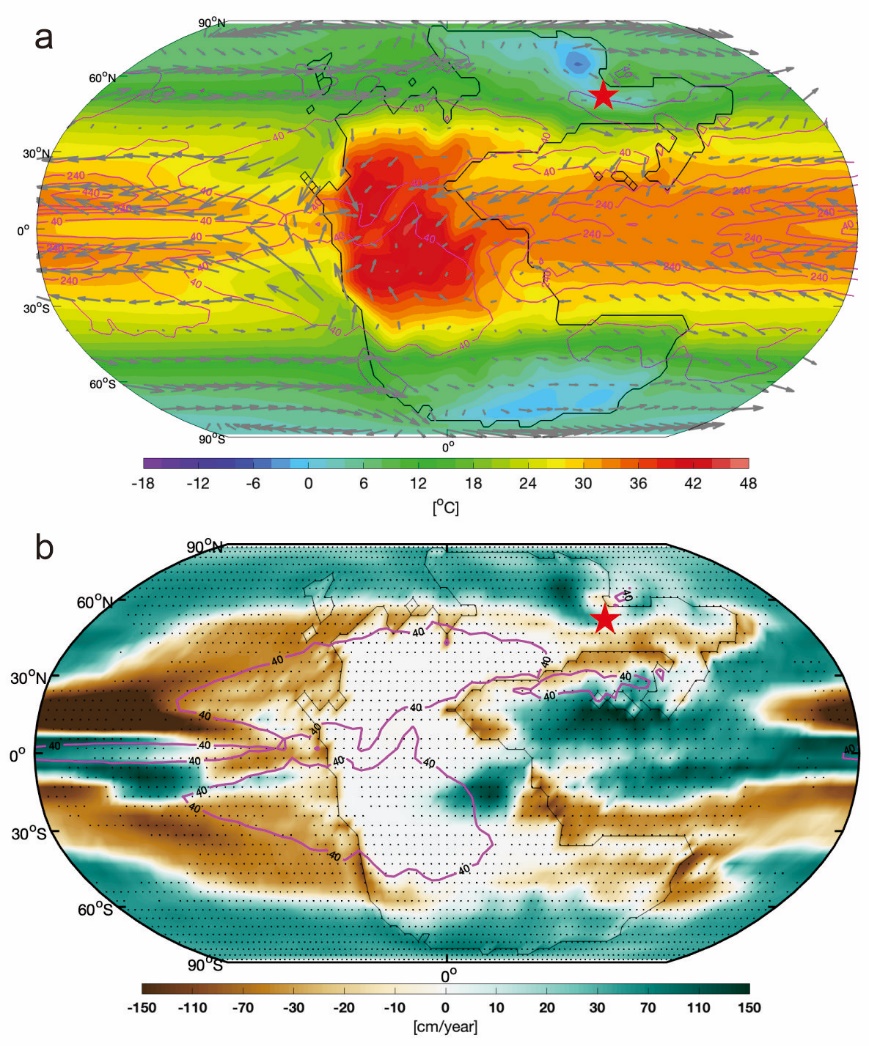

研究团队综合古气候与地球系统模拟证据揭示了卡尼期湿润幕期间全球水循环的复杂格局。尽管这一事件被通俗地认为是“下了一场持续百万年的雨”,但本研究发现,这场“雨”并非普遍降临全球,而是呈现出强烈的空间异质性:低纬度大陆东侧和高纬度地区净降水量增加,而亚热带地区和大陆内部则日益干旱。特别是在中国西北的准噶尔盆地,孢粉数据显示卡尼期湿润事件期间湖区周边旱生植物增多,而湿生植物减少,表明当地气候趋于干热。

地球系统模型显示,盘古大陆广阔的陆地面积和山脉阻挡了水汽输送,高温可能导致大陆内部水分蒸发加剧。这一结果挑战了以往关于卡尼期湿润幕期间全球普遍变湿的传统观点,揭示该时期气候变化更可能表现为:全球干湿分布更加不均匀,多个降水中心被放大、内陆更加干旱、全球极端降水增多以及季节性降水差异放大的格局。研究还指出,这种空间不均的降水变化在多个古气候事件中也曾出现,或许是极端温室气候下的一种典型水文响应模式。这种全球降水“异质化”格局不仅是过去的现象,也正随着全球变暖在现代重现,导致部分地区洪涝频发,而另一些地区则持续干旱,这种水文变化将威胁粮食安全和生态稳定。

4 对全球变暖事件的启示

研究表明,卡尼期湿润幕与三叠纪末高温事件、白垩纪大洋缺氧事件以及古新世-始新世之交极热事件在关键特征和驱动机制上具有高度相似性。尽管这些高温事件通常持续数百万年,其起始阶段却异常迅速,往往仅持续数千至数万年,这很可能反映了气候—碳循环系统对火山释放二氧化碳的正反馈响应。此外,在这些极端温室气候事件期间,不同地区可能经历极端干旱或严重洪涝,体现了气候极端性的双重面貌。由此可见,尽管名称各异,这些事件本质上都是地球历史上的气候变暖事件。认识它们的共性,将有助于揭示气候与碳循环对气候变暖的贡献和响应,进而深化我们对未来气候变化的理解。

王博为本文通讯作者,南京古生物所已毕业研究生赵向东(现中国科学院古脊椎动物与古人类研究所博士后)、南京古生物所已毕业研究生薛乃华(现比利时布鲁塞尔自由大学博士研究生)与南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)高级研究员杨虎为论文共同第一作者,中国科学院南京地质古生物研究所研究员郑大燃、副研究员彭俊刚、副研究员房亚男、副研究员李莎、副研究员王蒙、研究员张海春和研究员沙金庚参与了本项工作。

相关研究工作由国家自然科学基金委和中国科学院共同资助。

论文相关信息:Zhao Xiangdong, Xue Naihua, Yang Hu, Zheng Daran, Peng Jungang, Frieling J., De Vleeschouwer D., Fu Xuewu, Jia Wanglu, Fang Yanan, Li Sha, Wang Meng, Zhao Xianye, Wang Qiang, Zhang Haichun, Sha Jingeng, Jenkyns H.C., Claeys P., Wang Bo (2025) Climate–carbon-cycle interactions and spatial heterogeneity of the Late Triassic Carnian Pluvial Episode. Nature Communications, https://doi.org/10.1038/s41467-025-61262-7.

图1:新疆大龙口剖面工作照片

图2:综合地层框架

图3:卡尼期湿润幕触发过程

图4:卡尼期湿润幕气候状态模拟

附件下载: