青藏高原叶状体化石恰尼虫研究新进展

埃迪卡拉生物群(距今5.74-5.39亿年前)记录了寒武纪大爆发之前复杂生物的演化过程。多种证据表明其中一些类型属于后生动物。厘清埃迪卡拉生物群的演替过程,能够更好理解后生动物的起源与早期演化。

近日,来自中国科学院南京地质古生物研究所早期生命研究团队的博士生吴承羲、助理研究员李光金、研究员庞科等人对来自埃迪卡拉纪全吉山生物群的叶状体化石——恰尼虫(Charnia)进行系统研究,为埃迪卡拉生物群中叶状体这一重要类型提供了古生态以及埋藏学方面的新见解。相关研究成果近日发表在国际地学领域专业期刊《古地理,古气候,古生态》(Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology)上。

全吉山生物群位于青藏高原北部柴达木盆地全吉山地区皱节山组的埃迪卡拉纪地层,是近年来该研究团队在第二次青藏科考过程中发现的。该生物群包含两种在全球其他埃迪卡拉生物群产地极少共存的类型——恰尼虫(Charnia)和陕西迹(Shaanxilithes)。

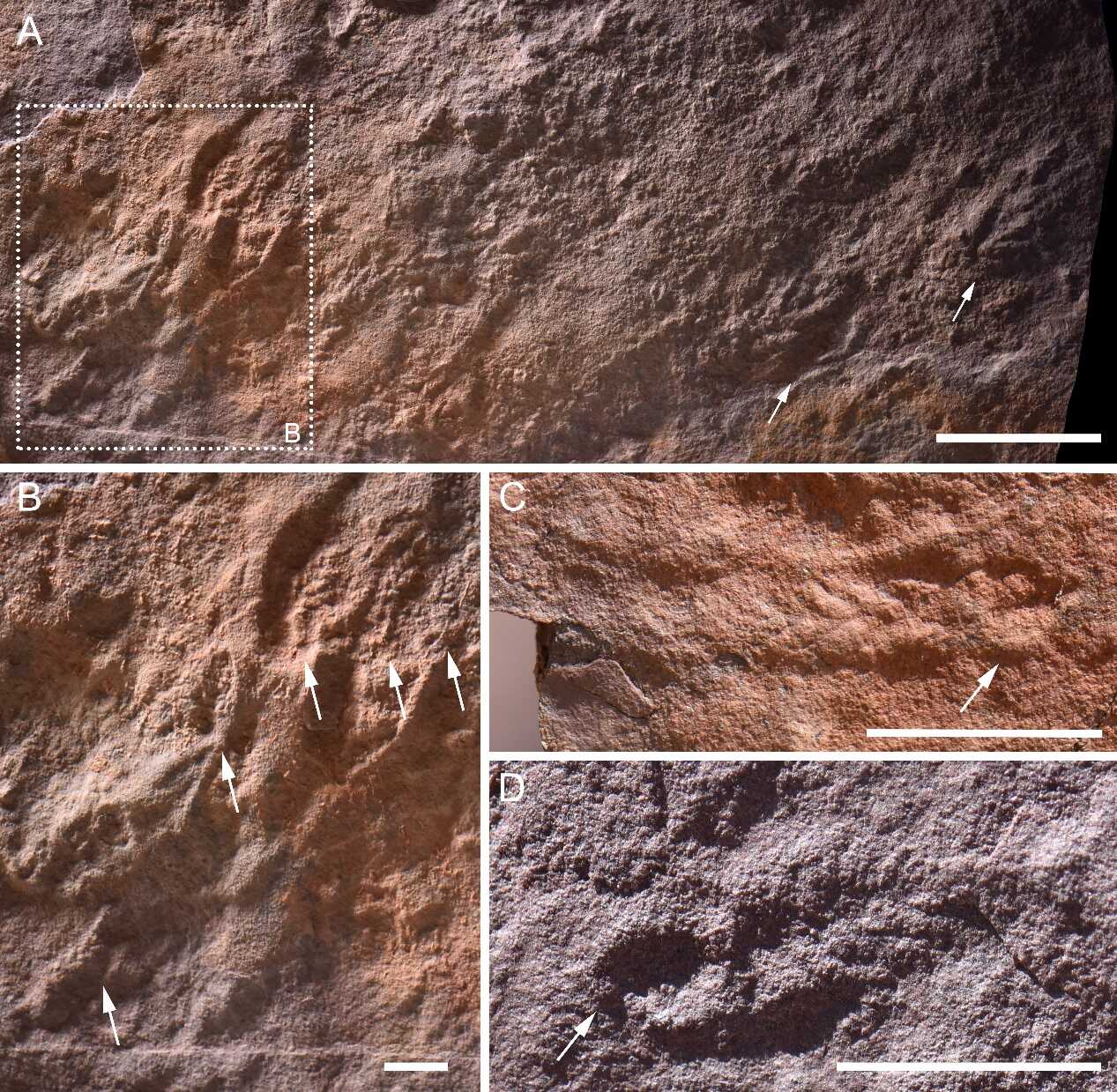

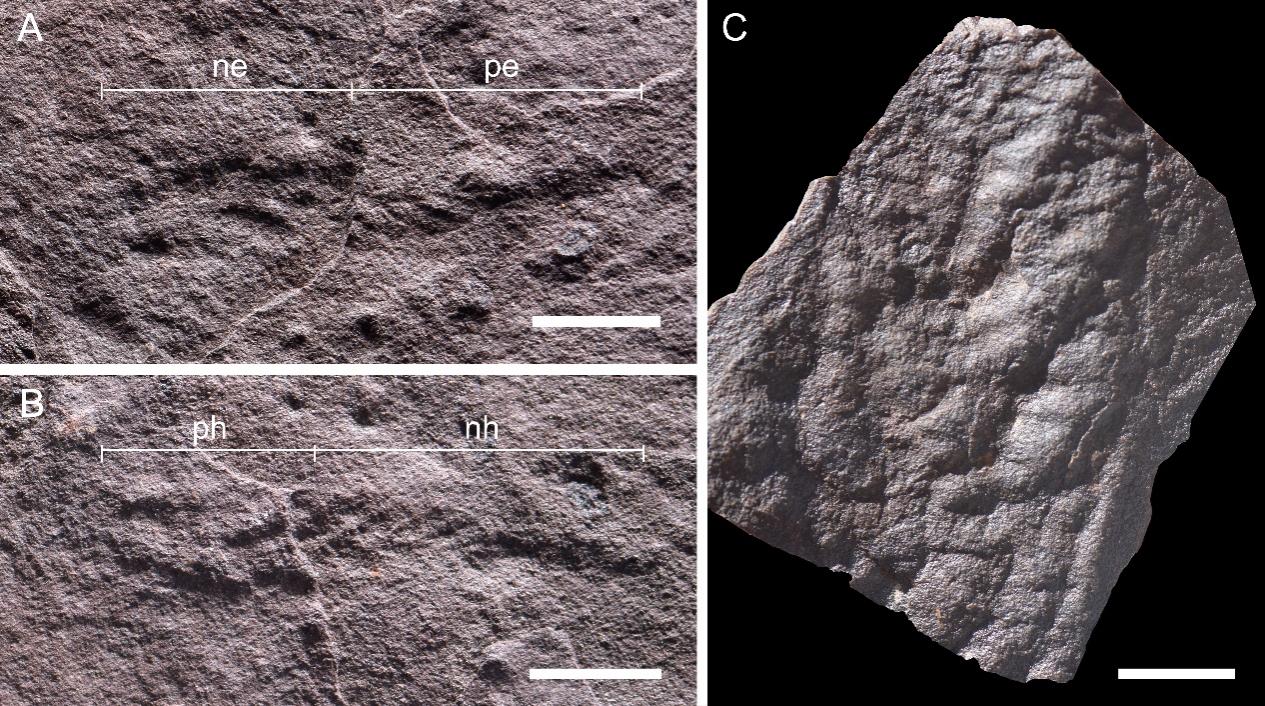

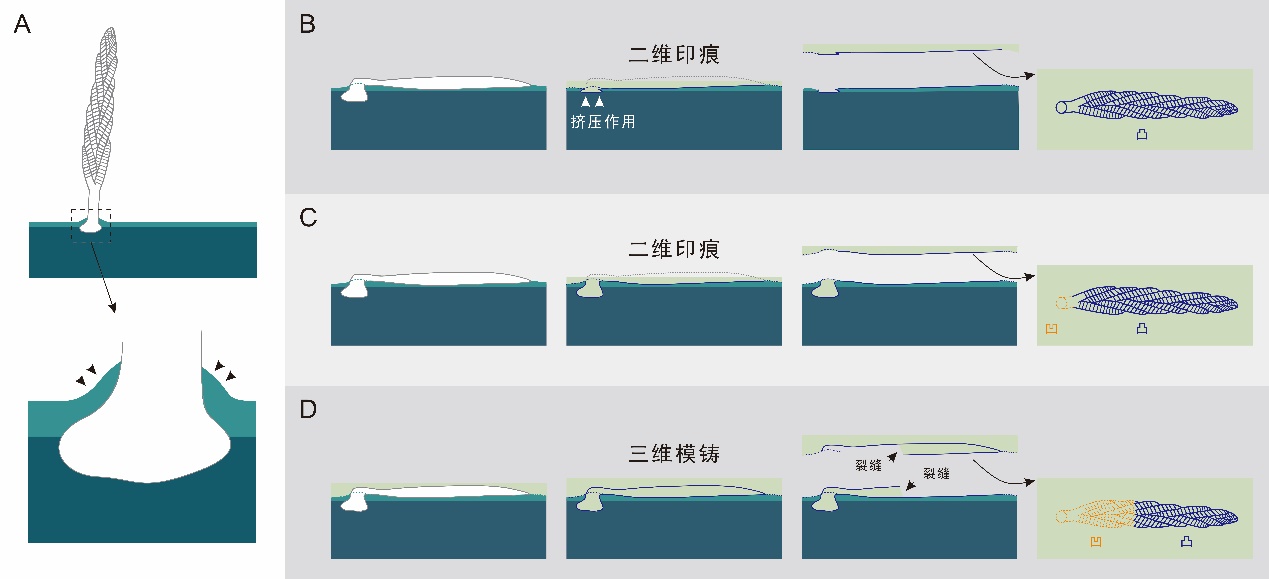

科研人员基于全球数据将埃迪卡拉生物群划分为三个主要组合,即阿瓦隆组合(距今5.74-5.60亿年前)、白海组合(距今5.60-5.50亿年前)和纳玛组合(距今5.50-5.39亿年前)。经科研人员研究得知,全吉山生物群的恰尼虫以小型个体为主,整体处于早期发育阶段,并且兼具部分处于更为幼年期的标本,可能代表了一个“过渡”型产地。埃迪卡拉生物群主要以二维印痕的形式保存,少数情况下也可以保存为三维模铸化石。通常情况下,叶状生物的固着器因生活时扎根沉积物中,更容易以三维方式保存。全吉山生物群便有着一些以三维方式保存的叶状体标本。这说明当时或许处于水动力条件较低的沉积环境。

全吉山生物群中恰尼虫的发现,扩展了叶状生物的时空分布;恰尼虫与陕西迹在同一层位出现,表明全吉山生物群中的恰尼虫可能是该化石类型最年轻的记录;其生活环境包括中临滨带(middle shoreface)到深海斜坡等多种类型,则表明这一叶状生物具有非常强的环境适应能力。

本研究得到了第二次青藏高原综合科学考察研究、国家自然科学基金委员会、中国科学院青年创新促进会、国家留学基金委、深时数字地球(Deep-time Digital Earth, DDE)国际大科学计划等项目的联合资助。

论文信息:

Wu, C., Liu, A.G., Liu, Y., Wang, X., Li, G.*, Qu, H., Huang, R., Qiu, M., Zheng, W., Sun, Y., Shi, H., Ouyang, Q., Wan, B., Chen, Z., Zhou, C., Yuan, X., Pang, K.* 2025. The Quanjishan Charnia assemblage from the northern Qaidam Basin, Tibetan Plateau, and implications for palaeoecology and taphonomy of Ediacaran fronds. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 665: 112816.https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2025.112816

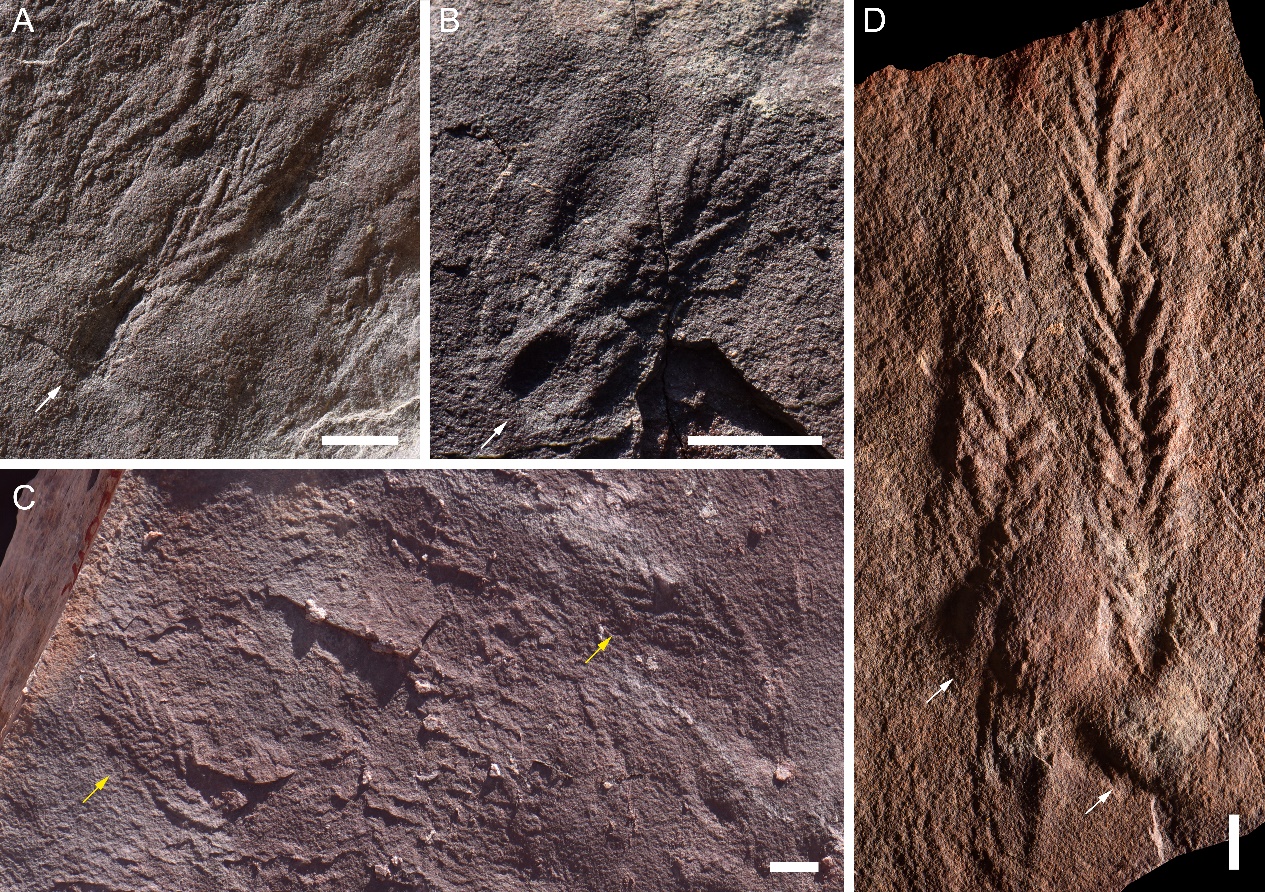

全吉山生物群中的恰尼虫标本(比例尺均代表1 cm)。

全吉山生物群中的幼年期恰尼虫标本(A中比例尺代表5 cm;B–D中比例尺代表1 cm)

全吉山生物群中三维保存的恰尼虫(比例尺为1 cm)

具固着器的叶状生物二维和三维保存为化石的示意图

附件下载: